Italia

Il mistero della Gintoneria si infittisce: il cliente milionario aveva speso di più. Un’inchiesta senza fine

Un rampollo di famiglia benestante spende oltre un milione di euro in tre anni per servizi esclusivi. Arresti, sequestri e una caccia al tesoro da 80 milioni di euro scuotono Milano.

La vicenda della Gintoneria di Milano ascesa alla ribalta della cronaca all’inizio dello scorso marzo si arricchisce di nuovi dettagli. Dettagli che rendono questa storia un intricato caso giudiziario che mescola sapientemente lusso, eccessi e soprattutto crimini a go-go. Il protagonista è lo stesso. Un cliente facoltoso, identificato come un rampollo di una famiglia benestante, che avrebbe speso oltre un milione di euro in tre anni. In cambio avrebbe ricevuto i “servizi esclusivi” offerti dal locale. “Pacchetti” che comprendevano bottiglie di pregio, cocaina ed escort. Il tutto consegnato a domicilio. Questo accadeva prima degli arresti del titolare Davide Lacerenza, della sua socia Stefania Nobile (figlia di Wanna Marchi) e del collaboratore Davide Ariganello.

Un intricato intreccio tra notti brave e conti bancari lituani

Le indagini, avviate dalla Procura di Milano, hanno rivelato che il cliente aveva inizialmente speso 641 mila euro tra il 2020 e il 2023. Ma ulteriori accertamenti bancari hanno portato alla luce altri 400 mila euro, facendo lievitare la cifra totale. Nonostante il sequestro di circa 900 mila euro disposto dalla Procura, gli investigatori sono riusciti a rintracciare solo una minima parte del presunto profitto illecito, con 33 mila euro trovati su un conto in Lituania. La ricerca del “tesoro nascosto”, stimato in 80 milioni di euro, è ancora in corso.

Lusso, sesso e crimine attirano sempre l’interesse del pubblico

Il caso della Gintoneria si inserisce in un contesto più ampio di scandali legati al lusso e alla criminalità. Recentemente, infatti, Milano è stata teatro di altre vicende simili, come l’arresto di figure di spicco coinvolte in attività illecite legate a locali notturni e al riciclaggio di denaro. La Gintoneria, con i suoi “pacchetti all-inclusive” e il suo esclusivo privé, rappresenta un esempio emblematico di come il mondo del lusso possa nascondere dinamiche oscure. La vicenda ha anche sollevato interrogativi sul ruolo delle autorità e sulla capacità di monitorare flussi di denaro sospetti. Il caso della Gintoneria non è solo una storia di eccessi, ma un monito su come il crimine possa infiltrarsi nei settori più insospettabili della società. La caccia ai responsabili e ai fondi illeciti continua, mentre il nostro pubblico segue con crescente interesse l’evolversi di questa intricata vicenda.

INSTAGRAM.COM/LACITYMAG

Italia

Il dna modifica il testamento di Stefano D’orazio dei Pooh: riconosciuta la figlia Francesca

Stefano D’Orazio: annullato il testamento del defunto batterista dei Pooh a favore della moglie. Con una svolta

giudiziaria importante: riconosciuta la figlia biologica. La vedova Tiziana Giardoni dovrà dividere il patrimonio e risarcire 60mila euro. Una storia che si arricchisce così di una nuova pagina, dolorosa ma necessaria. Un uomo, un artista, un padre: la verità ora è sotto gli occhi di tutti, e la giustizia ha parlato. Il testamento è stato annullato, e con esso cade anche un muro di silenzi durato troppo a lungo.

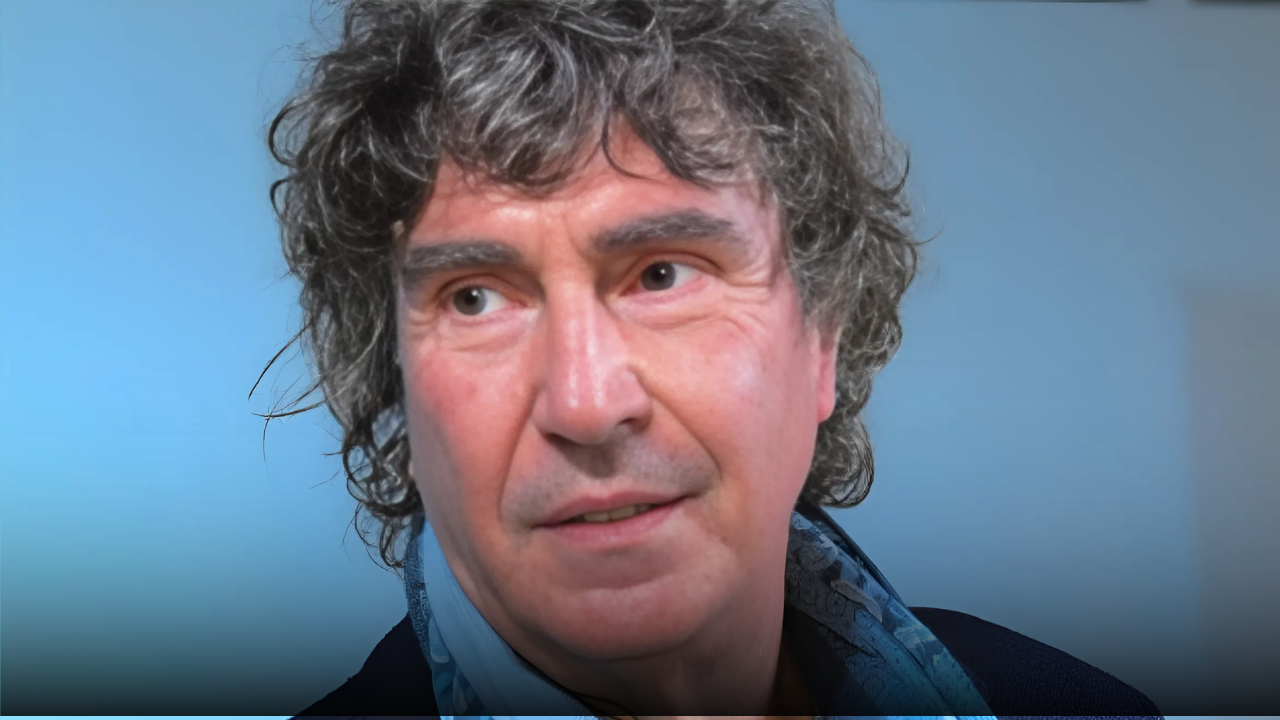

Stefano D’Orazio, indimenticato batterista dei Pooh, scomparso nel 2020, torna al centro dell’attenzione per una clamorosa svolta legale. Il Tribunale di Roma ha annullato il testamento del 2016 che lasciava tutto alla moglie, Tiziana Giardoni. La motivazione? Il riconoscimento ufficiale della figlia biologica Francesca Michelon, nata da una relazione con Oriana Bolletta, all’epoca sposata con Diego Michelon.

La prova del DNA

Dopo anni di silenzi e sospetti, il test del DNA ha confermato la paternità. Ora la Michelon è a tutti gli effetti erede legittima di D’Orazio, con diritto a metà del patrimonio e dei diritti d’autore futuri.

Cosa ha stabilito il giudice

La sentenza, seppur di primo grado, è immediatamente esecutiva. Questo significa che l’eredità verrà ripartita al 50% tra la Giardoni e la Michelon. Non solo: la vedova è stata condannata a risarcire 60mila euro alla figlia biologica per danni esistenziali, legati alla mancata conoscenza del padre in vita. Fondamentali nel processo sono state le testimonianze di Lena Biolcati, ex compagna del musicista, e di Red Canzian, storico amico e collega nei Pooh, che ha confermato che D’Orazio era a conoscenza della paternità sin dagli anni ‘90.

Le implicazioni per il patrimonio del musicista

Il patrimonio del batterista, che include beni mobili, immobili e royalty musicali, sarà ora oggetto di una nuova valutazione. I diritti d’autore derivanti dalle canzoni scritte e interpretate con i Pooh rappresentano una fonte costante di guadagno, e anche questi saranno divisi equamente tra le due eredi. Un colpo di scena che riscrive la storia personale e pubblica di Stefano D’Orazio, mostrando quanto la verità, anche se tarda, possa cambiare radicalmente il destino di una famiglia.

Il caso Stefano D’Orazio diventa un precedente

La vicenda, che ha suscitato enorme clamore mediatico, diventa un caso emblematico di diritti ereditari e riconoscimento di paternità postumo. In un Paese come l’Italia, dove il tema delle successioni è spesso fonte di contenziosi familiari, questa sentenza potrebbe diventare un precedente giuridico importante.

Italia

Il fisco scopre le sex worker. Ma tassare la prostituzione senza legalizzarla serve solo a chi le sfrutta

Con la nuova classificazione Istat, entrata in vigore ad aprile, anche escort e accompagnatori finiscono nei codici di attività economica. Ma senza un vero quadro normativo, il rischio è che il fisco legittimi lo sfruttamento. Scoppia la polemica politica. E le sex worker restano, come sempre, invisibili.

Ci risiamo. Il tema è uno di quelli che ciclicamente torna a galla, come una corrente carsica che affiora ogni volta che si parla di tasse, legalità e diritti. Stavolta a scatenare il dibattito è una sigla tecnica, apparentemente neutra: Ateco 96.99.92. Una riga in più in un documento Istat. Ma una riga che scotta. Perché per la prima volta viene esplicitamente inserito nella classificazione ufficiale delle attività economiche un codice che riguarda i cosiddetti “servizi sessuali”, comprese le attività di escort, accompagnatrici e accompagnatori, e persino — testuale — la “organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione”.

Una scelta che apre a conseguenze rilevanti, non solo sul piano statistico. Il codice Ateco è infatti la chiave per classificare le attività produttive italiane ai fini fiscali, previdenziali e contributivi. Tradotto: chi si iscrive con quel codice, in teoria, può essere chiamato a versare l’Irpef e l’Iva. Il che apre un paradosso, anzi più d’uno.

In Italia, la prostituzione in sé non è un reato. Ma lo è tutto ciò che la circonda: favoreggiamento, induzione, sfruttamento. E poiché manca qualsiasi legge che ne disciplini l’esercizio — come avviene in altri Paesi europei, dalla Germania all’Olanda — chi si prostituisce non ha alcun vero strumento per operare legalmente. Né tutele. Né sicurezza. Né diritti.

Quindi, chiedersi se sia possibile tassare un’attività che non è vietata ma che non è nemmeno regolamentata, è una di quelle acrobazie legislative tutte italiane. E non è un caso se la notizia, anticipata dai documenti Istat sulle classificazioni 2025, ha subito sollevato una valanga di critiche. Da sinistra, ma anche da una parte del mondo femminista e dell’associazionismo.

«Se confermato, sarebbe grave che il fisco prevedesse nei nuovi codici l’organizzazione di servizi sessuali», ha dichiarato Alessandra Maiorino, senatrice del M5S. «La prostituzione non è illegale, ma tutto ciò che la favorisce sì. Ed è esattamente questo che si rischia di legittimare, dal punto di vista fiscale». Anche Luana Zanella, capogruppo Avs alla Camera, affonda: «La destra è tutta Dio, Patria e Famiglia, ma quando si tratta di incassare legittima la prostituzione. Così si favorisce il racket».

L’Istat ha provato a gettare acqua sul fuoco, spiegando che non si tratta di un via libera all’esercizio del mestiere, ma solo di una ridefinizione tecnica, necessaria per adeguare la classificazione alle normative internazionali. L’implementazione, ha precisato, riguarderà solo operatori che già svolgono attività legali, e quindi non comporta né sanatorie né riconoscimenti automatici per chi lavora nel mercato del sesso. Una puntualizzazione doverosa, ma che non scioglie il nodo politico.

Perché è proprio lì, nel vuoto normativo, che si annida il problema. Mentre alcuni paesi europei hanno scelto la via della regolamentazione, con registri, licenze, controlli sanitari e tutele lavorative, l’Italia è ferma al 1958, anno della legge Merlin che abolì le case chiuse ma non ha mai previsto un modello alternativo. Il risultato? Un sistema ipocrita in cui il lavoro sessuale è tollerato, ma lasciato alla completa mercé del mercato e delle sue forme più brutali.

Il mercato del sesso nel nostro Paese, secondo le stime più prudenti, vale circa 4,7 miliardi di euro l’anno. Una cifra enorme, che fluttua nel sommerso, tra tratta, sfruttamento, ricatti, migrazioni e violenza invisibile. Non esistono in Italia cooperative di sex worker come in Germania, né club regolati come nei Paesi Bassi. E chi prova a lavorare in modo autonomo e consapevole — poche decine di casi — lo fa senza alcuna protezione, in un limbo legale.

Il nuovo codice Ateco, dunque, non cambia nulla per chi si prostituisce. Né offre nuove tutele, né legalizza davvero l’attività. Ma crea uno strumento fiscale che — in assenza di un vero riconoscimento — rischia di diventare una foglia di fico per chi sfrutta e controlla, trasformando le sex worker in soggetti economici da cui pretendere tasse, senza dare nulla in cambio.

In fondo, come spesso accade in Italia, si fa finta di non vedere. Si preferisce ipotizzare di incassare, piuttosto che affrontare una questione scomoda: se sia giusto o no riconoscere che il lavoro sessuale esiste, che va normato, protetto, sottratto alla criminalità. Perché è proprio quel vuoto, non il codice Ateco, a essere pericoloso. Ed è lì che si continua a far finta di nulla.

Italia

Cinema italiani: fine dei giochi. Delle 2.700 sale ne restano meno di mille

Dal dopoguerra a oggi le sale cinematografiche sono passate da simbolo della rinascita a scheletri urbani dimenticati. A Roma ne restano solo 60 operative. L’allarme lanciato dal docente Silvano Curcio riapre il dibattito: “Contro l’agonia del cinema, servono i ‘terzi luoghi’ alla francese: spazi polifunzionali con al centro la cultura”.

Il cinema italiano sta morendo. E non è solo un modo di dire. Lo dicono i numeri: delle 2.700 sale cinematografiche presenti in Italia fino a pochi decenni fa, oggi ne restano meno di mille. A Roma, città simbolo della settima arte, 102 sale sono state chiuse negli ultimi anni. Spente, murate, dimenticate.

A rilanciare l’allarme è Silvano Curcio, architetto e docente alla Sapienza, durante l’assemblea pubblica “Terzi Luoghi – Una città che si-cura”, tenutasi nella Basilica di San Saba. L’evento, organizzato dal Comitato Sos Sale, ha riunito decine di associazioni e realtà civiche impegnate nella difesa delle sale storiche romane, minacciate da una proposta di legge regionale che, denunciano i promotori, potrebbe trasformare i vecchi cinema in centri commerciali, alberghi o parcheggi.

«I dati sono drammatici – ha detto Curcio –. A Roma si è cancellata un’intera geografia culturale. Il cinema non è solo uno spazio, è una memoria collettiva». Una memoria che rischia di scomparire sotto la colata di nuove normative urbanistiche: «A dicembre scorso – racconta l’architetto – ho pubblicato Fantasmi urbani, e lì ho rivelato in anteprima l’esistenza di un progetto di legge regionale approvato in Giunta ad agosto. Me ne parlò un amico che lavora alla Regione: la chiamano ‘Legge Metropolitan’, dal nome dello storico cinema romano di via del Corso».

Una legge che, se approvata, potrebbe sancire la riconversione definitiva di molti spazi un tempo votati alla cultura. Ma Curcio una proposta ce l’ha. Si chiama “terzo luogo”. Un concetto mutuato dalla Francia e dal mondo anglosassone, ma nato in Italia già negli anni Sessanta: «Non dobbiamo dimenticare che l’idea dei centri culturali polifunzionali è nostra. Solo che altrove l’hanno coltivata, noi l’abbiamo lasciata morire».

Il modello francese – già sperimentato con successo nelle periferie di Parigi e Lione – prevede strutture ibride, che ospitano cinema, teatri, biblioteche, sale concerti, spazi per bambini, mense per persone in difficoltà, caffetterie, laboratori creativi. Una cultura “a km zero”, che rivitalizza i quartieri e rimette le persone al centro, restituendo dignità agli spazi dismessi.

Il punto non è solo salvare qualche sala. Il punto è ripensare il ruolo stesso del cinema nella città contemporanea. Non più solo luogo di consumo, ma nodo vitale di una rete culturale diffusa. Una rete che oggi, senza interventi rapidi, rischia di spezzarsi del tutto.

Il caso romano è emblematico. Il cinema Metropolitan è solo il simbolo più evidente di un declino generalizzato. Dalla periferia al centro storico, gli spazi chiusi superano ormai quelli aperti, e molti si avviano verso un destino già scritto: diventare ristoranti, hotel, garage. Un destino che, secondo Curcio, «non è inevitabile, ma è politicamente scelto».

Il Comitato Sos Sale chiede un cambio di rotta. E lo fa puntando proprio sui cittadini: «Ogni quartiere ha almeno una sala chiusa. Non sono solo edifici, sono identità», spiegano gli attivisti. Per questo lanciano un appello a istituzioni e amministrazioni: difendere i cinema significa difendere la città.

Forse la sfida più grande sarà ricostruire l’abitudine collettiva di andare al cinema, nonostante l’onda lunga dello streaming, la pigrizia digitale e la concorrenza di piattaforme sempre più aggressive. Ma la risposta, dice Curcio, non è l’abbandono: «Non possiamo lasciare che lo spazio del cinema diventi un ricordo. Possiamo trasformarlo, ripensarlo, ma deve restare vivo».

E chissà che, tra i fantasmi delle vecchie insegne al neon e le poltrone impolverate, non si trovi ancora posto per una nuova forma di comunità. Magari in silenzio, al buio, mentre si accende un proiettore.

-

Gossip1 anno fa

Gossip1 anno faElisabetta Canalis, che Sex bomb! è suo il primo topless del 2024 (GALLERY SENZA CENSURA!)

-

Cronaca Nera9 mesi fa

Cronaca Nera9 mesi faBossetti è innocente? Ecco tutti i lati deboli dell’accusa

-

Speciale Olimpiadi 20248 mesi fa

Speciale Olimpiadi 20248 mesi faFact checking su Imane Khelif, la pugile al centro delle polemiche. Davvero è trans?

-

Sex and La City11 mesi fa

Sex and La City11 mesi faDick Rating: che voto mi dai se te lo posto?

-

Speciale Grande Fratello7 mesi fa

Speciale Grande Fratello7 mesi faHelena Prestes, chi è la concorrente vip del Grande Fratello? Età, carriera, vita privata e curiosità

-

Speciale Grande Fratello7 mesi fa

Speciale Grande Fratello7 mesi faShaila del Grande Fratello: balzi da “Gatta” nei programmi Mediaset

-

Gossip10 mesi fa

Gossip10 mesi faÈ crisi tra Stefano Rosso e Francesca Chillemi? Colpa di Can?

-

Moda e modi8 mesi fa

Moda e modi8 mesi faL’estate senza trucco di Belén Rodriguez